本文

発明プロジェクト2 完成発表イベント 報告レポート

2022年5月23日(月曜日)、東京都人権プラザで、発明プロジェクト2の完成発表イベントを開催しました。これまで3回のワークショップを通じて、特別支援学校の先生よりご教示いただいた障害のある子供たちの特性を起点に、2チームに分かれて、アクティビティの発明に向けた検討、試作、体験、検証等を行ってきました。

完成発表イベントでは、各チームが発明した6つのアクティビティを発表し、体験しました。ここでは、その様子を報告します。

18時30分に完成発表イベントがスタート。まず、第1回ワークショップからこれまでのプロセスをまとめた動画を視聴し、振り返りながら、ようやく完成まで辿り着いた喜びをかみしめました。そして、今回のプロジェクトで発明したアクティビティの総称が発表されました。

その名は、―ひらくティビティ―

これらのアクティビティを通して、新しい理解が、交流が、世界が、どんどんひらいていくという想いを込めて、名付けられました。

ここからは、6つのアクティビティを紹介します。

まずは、Bチーム「スモフラチーム」から、3つのアクティビティを順番に発表し、Aチームのメンバーや当センターの職員が体験しました。

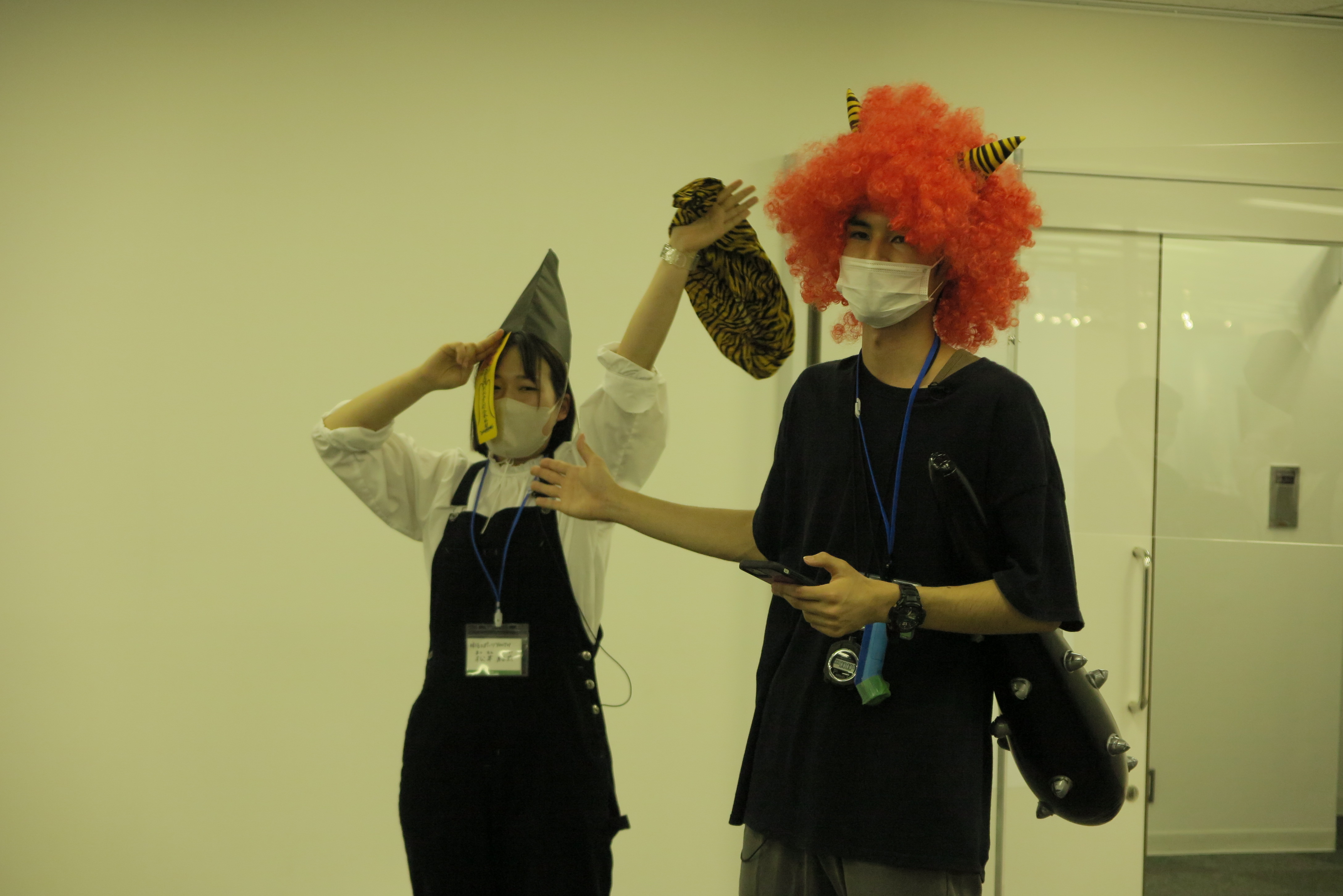

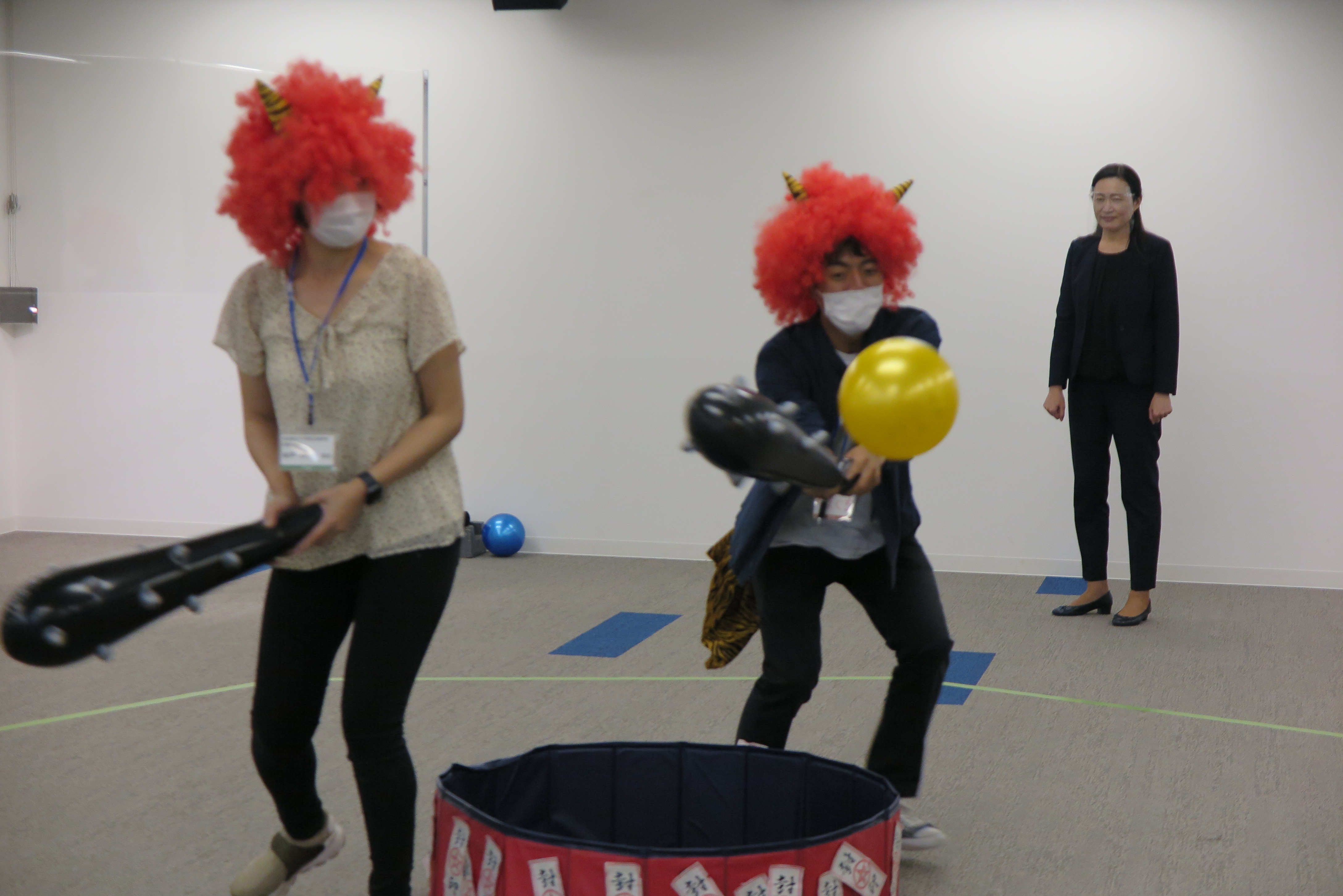

(1)グイボール【鬼・気球(ききゅう)】

- どんな方を起点に発明したか

脳に腫瘍を抱えているため、複雑な動きが難しく、みんなと一緒にスポーツに参加することができずにいる男子高校生A君。ヘッドギアを着用していることにコンプレックスを感じている。 - 競技のコンセプト

A君が中学まで野球少年で、球技が大好きだったため、野球の動作要素である「打つ」「投げる」を取り入れ、かつ、ヘッドギア着用への抵抗感をなくせるようなスポーツにしたいと考えた。 - 工夫した点、ポイント

A君のヘッドギア着用への抵抗感をなくすため、チーム全員が同じ被り物をつけて行うことにした。周囲で見ている人も、「なにこれ楽しそう」と感じるような雰囲気を重視した。 - 競技の概要

・陰陽師チーム(攻撃側)は、得点ゾーンにできるだけ多くのボールを入れることによって鬼を封印する。

・鬼チーム(守備側)は、得点ゾーンにボールを入れられないように金棒で打ち返し、封印されるのを防ぐ。

・陰陽師チーム(攻撃側)と鬼チーム(守備側)を入れ替えて実施し、得点ゾーンに入ったボールの数が多かったチームの勝ち。 - この競技を通して伝えたいこと

病気や障害などにより、やりたいスポーツができなかったり、ヘッドギア着用へのコンプレックスがあることで、みんなとスポーツを楽しめない人がいる。

複雑な動きを必要としない競技をみんなが同じ格好で行うことで、見ている人も、体験する人もとても楽しい気持ちになり、その壁を乗り越えることができるということを知ってほしい。

(2)だるまさんを転がして

- どんな方を起点に発明したか

ベッドの上で寝た状態で生活しているが、口や手先を動かすことができる高校生Bさん。色鮮やかなモノが好き。 - 競技のコンセプト

Bさんができることを活かして楽しめるように。また、普段、Bさんをサポートしている方とも協力しながら一緒に楽しさを感じてもらえるようにしたいと考えた。 - 工夫した点、ポイント

色鮮やかなモノを好む方なので、原色に近い色を沢山使うようにした。また、可愛らしさを楽しんでもらえるようビジュアルにこだわった。 - 競技の概要

・横になった状態で行う一対一の対戦型ゲーム。

・「だ~る~まさんを~転がして!」の合図で、的に向かって、だるまに見立てたボールを転がし、ボールの止まった位置が中心により近いほうが高得点となる。

・何回か対戦し、合計得点の高いほうが勝ち。 - この競技を通して伝えたいこと

横になるという制限から、寝たきりの生活をしている方のことを知り、想像してほしい。そして、その制限というルールで条件を同じにすることにより、できることを活かして、みんなで楽しむことができることを知ってほしい。

(3)ポロっとジェントル

- どんな方を起点に発明したか

筋ジストロフィーに罹患しているが、肘から下は動かすことができる生徒Cさん。車椅子での生活をしているが、自走はできない。シューティングゲームが好き。 - 競技のコンセプト

次世代型電動車椅子「Whill」を用いたり、ペアになって車椅子を押してもらうことで、Cさんに自由に動き回る快感を得てほしいと考えた。Cさんに有利な動きや好みを取り入れ、ゲーム性や対決性を含ませた。 - 工夫した点、ポイント

車椅子に乗りながらボールをハンマーで打つこと、フィールドを区切らずオープンにすることで、動き回らないとゲームが進まないようにした。 - 競技の概要

・車椅子に乗る人と、車椅子を押す人がペアになって行う車椅子ポロ。

・車椅子に乗った人が上半身を動かせないように、車椅子の背もたれと上半身を固定する。

・車椅子の進む方向や止まる位置を相談しながら、車椅子に乗る人がハンマーでボールを打ってゴールに入れる。 - この競技を通して伝えたいこと

筋ジストロフィーという病気のある人のことについて知り、ルールで制限をすることで同じ動きを体感し、一緒に楽しむことができることを知ってほしい。次世代型電動車椅子「Whill」など、最先端の福祉機器により、できることが広がることを知ってほしい。

続いて、Aチーム「Teamゆゆゆ」から、3つのアクティビティを順番に発表し、Bチームのメンバーや当センターの職員が体験しました。

(4)ぴよぴよパニック

- どんな方を起点に発明したか

聴覚に障害のある人 - 競技のコンセプト

聴覚障害者は、緊急事態が起きた時に困るという話を聞いた。電車が止まった時など、何が起きたかの説明は音声のみであり、それが一番困ると。その聴覚障害者の「困った」に気づくことができるアクティビティを考えた。 - 工夫した点、ポイント

(1)ゲーム中、にわとりは5回起きられる。これによって緊急事態を表現した。

(2)にわとりの「起きる」を察知し、飼育員チームにそれを伝えられる伝達役を配置した。しかし、伝達役も声を出せない。これにより、伝達役を含む飼育員チームは、「声での会話ができない=音声情報を得られない」状況となり、聴覚障害者の「音声が聞こえない」という特性を体感することになる点。 - 競技の概要

・寝床から脱走したヒヨコたちを、眠っているにわとりに気づかれないように飼育員たちが寝床に返す、2チームでの対戦型アクテビティ。

・飼育員チームは、にわとりが眠っている間(2分間)に、にわとりを起こさないよう(声を出してはいけない)、脱走したヒヨコを寝床に返す。

・アクティビティ中、にわとりは5回まで目を覚ましてよい。にわとりが起きている間(3秒間)は、飼育員は動いてはいけない。

・にわとりが目を覚ますことは、飼育員の一人だけに「にわとりウォッチ(振動する時計)」で3秒前に伝わる。にわとりウォッチをつけている飼育員は、声を出さずに身振りなどによって、にわとりが目を覚ますことを他の飼育員に伝える。

・飼育員チームとにわとりチームを入れ替えて実施し、寝床に返したヒヨコの数が多かったチームの勝ち。 - この競技を通して伝えたいこと

緊急事態に気づけない、状況を把握できないという「困った」感は、聴覚障害者の日常生活でよく起きているということ。しかし、その周囲にいる者(この競技では伝達役)がその「困った」に気づき、状況を伝え合えば、緊急事態を全員が乗り越えられるということ。

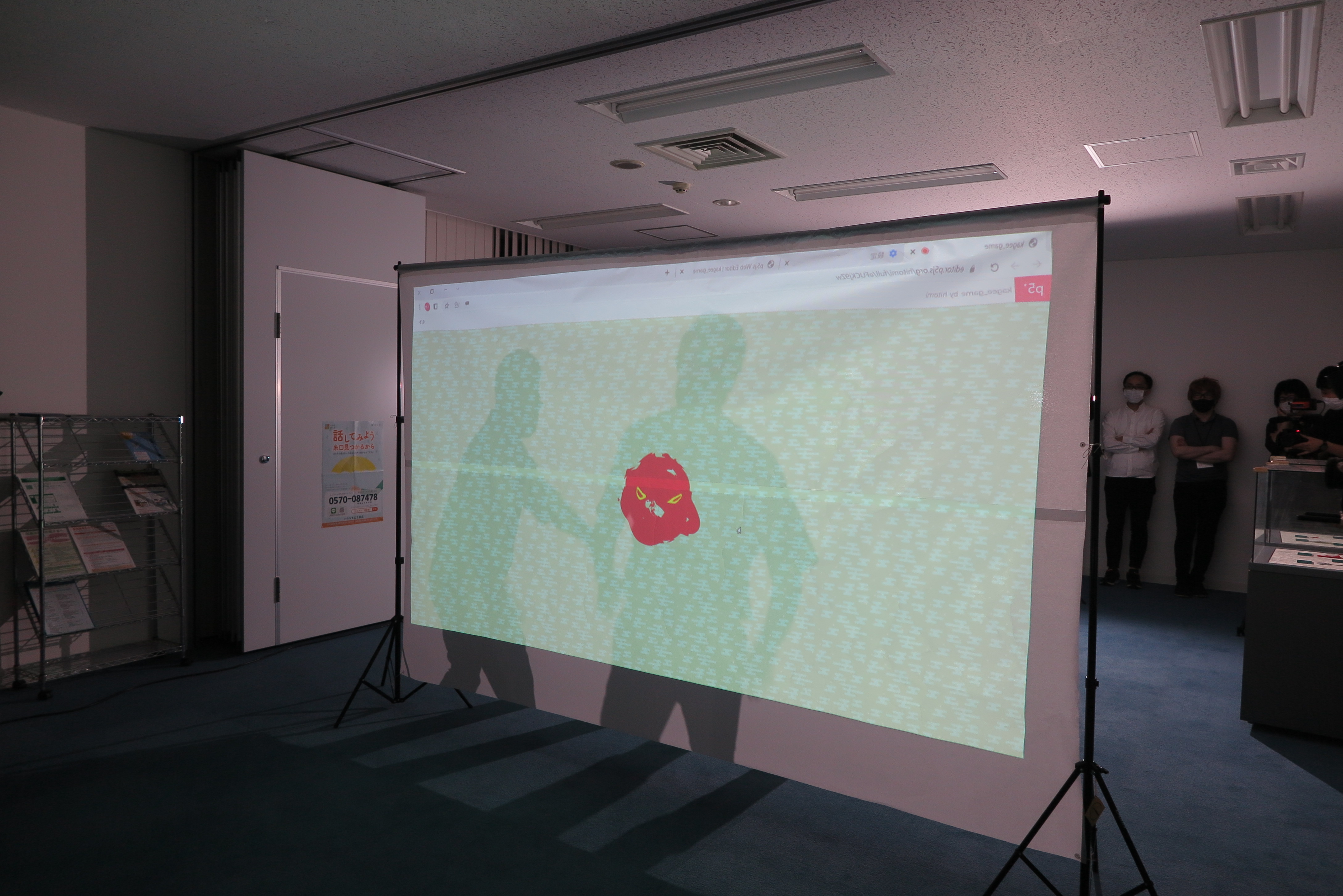

(5)影絵バトル

- どんな方を起点に発明したか

できる動きが限られている人や、他者とのコミュニケーションが難しく、協調することが苦手な人。 - 競技のコンセプト

障害によってはできる動きが制限される。また、意識的に他人と協調することが難しい場合もあるため、一人の作業がいつの間にか共同作業になっているような体験を作りたいと思った。 - 工夫した点、ポイント

影を使うことで、体験者のできる動きや体格に依存しないように工夫した。 - 競技の概要

自身の影を使って体験するデジタルコンテンツ。スクリーンの前に二人で立って、動く。体験者の影の動きに応じて、画面内の敵に攻撃することができる。制限時間内に敵を撃破することができればゲームクリア。 - この競技を通して伝えたいこと

特に協力しようと思っているわけではないが、気づいたら協力しているという感覚で、結果的に協力して敵を倒せてしまうような感覚を体験してほしい。大きな動きができるから強いとか、体格が大きいから強いとかではなく、このようにすれば一緒に遊べるなぁと感じてほしい。

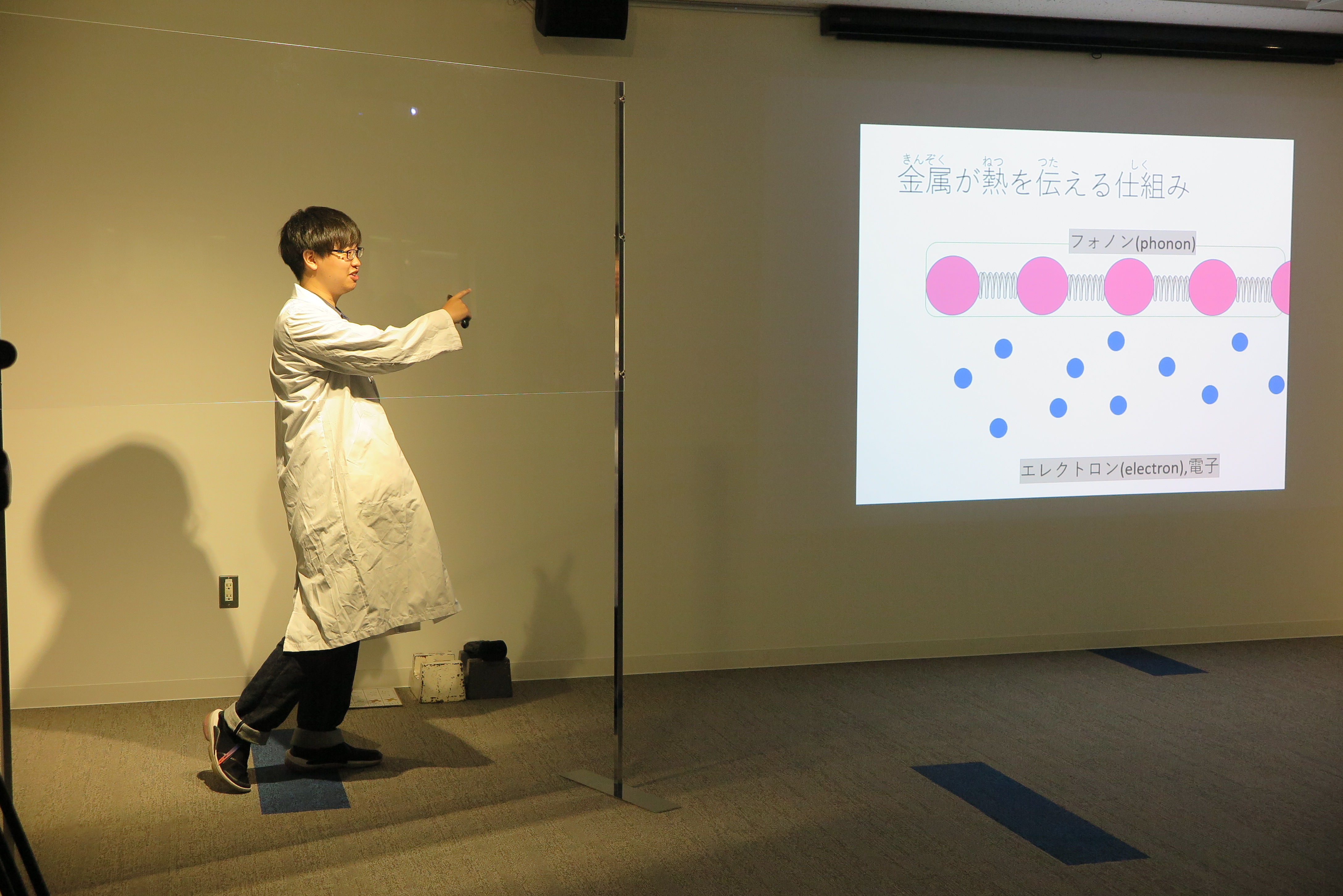

(6)Hacobon

- どんな方を起点に発明したか

意思の疎通が難しい人や、独自の価値観があり、その基準からずれたものがあると正したくなるという特性がある人。 - 競技のコンセプト

上記の特性を持っている人は、チームスポーツが苦手な場合が多い。だからこそ逆に、活躍できるチームスポーツ(個人プレーが結果的にチームの勝利に貢献するようなスポーツ)を発明したいと考えた。金属内にあるエレクトロン(電子)の熱伝導がまさに個人プレーが活躍する例だと思い、着想した。 - 工夫した点、ポイント

「運ぶ」という単純な動作にバブルボールの着用を加えることで、アクティビティ性とビジュアル性を向上させた。社会一般的には人と協力できる人が活躍できる風潮があるが、Hacobon内では個人プレーのほうが効果的に得点できる。同様に、金属の価値は金銀銅の順番だと思われているが、温まりやすさだと銀銅金という順番になる。全く異なる二つの事例から、絶対的な基準はないという共通のメッセージを発信している。 - 競技の概要

6人からなるチームのうち、フォノンチーム(3人)とエレクトロンチーム(3人)に分かれて、梱包材を運び、容器が満杯になるまでのタイムをチーム対抗で競う。ただし、フォノンチームはバケツリレーによって、エレクトロンチームは一人ずつバラバラに走って運ぶ。 - この競技を通して伝えたいこと

絶対的な価値観は存在しない、価値観に良い悪いはないということ。

(7)講評

すべてのアクティビティを体験した後、各チームへ助言をいただいた特別支援学校の先生から講評をいただきました。「可能性を追求してカタチにすることの重要さを感じました」「明日すぐにでも生徒たちと学校でやりたいです」との嬉しいコメントをいただきました。

東京都立小平特別支援学校武蔵分教室 佐戸(さど)先生

東京都立臨海青海特別支援学校 寺平(てらだいら)先生

今回の「発明プロジェクト2」では、子供たちを対象とし、障害の有無に関わらず誰もが楽しめる新たなスポーツなどのアクティビティを発明することを通じて、障害当事者の課題を「自分事」にできる仕掛けづくりを目指すということを目標に、特別支援学校の先生にアドバイスをいただきながら、大学生や障害のある当事者とともに発明を進めてきました。障害のある当事者(特別支援学校の児童・生徒など)を起点として、その当事者自身が楽しむことができるアクティビティを開発すると同時に、障害のない人が体験をした際には、障害のある当事者のことや、その人たちが抱える課題について知り、一緒に解決する方法を考えたり、誰もが一緒にスポーツを楽しむことが当たり前だと感じる社会にしたいという想いが込められています。

今回、6つのアクティビティが生まれましたが、これをスタートとして、今後、これらを活用していくことにより、共生社会の実現を目指していきたいと思います。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Plaza. All rights reserved.