本文

発明プロジェクト2 第2回ワークショップ報告レポート

第1回ワークショップを終えて、今後は、令和4(2022)年1月中旬から2月にかけて、第2回ワークショップとして、アクティビティの開発を行います。第1回ワークショップで定めた発明の方向性を踏まえて、チームごとに企画会議を重ね、具体的な発明に向けた検討、試作、体験等を行っていきます。

今回は、1回目の企画会議の様子を報告します。

【Aチーム:「Teamゆゆゆ」】

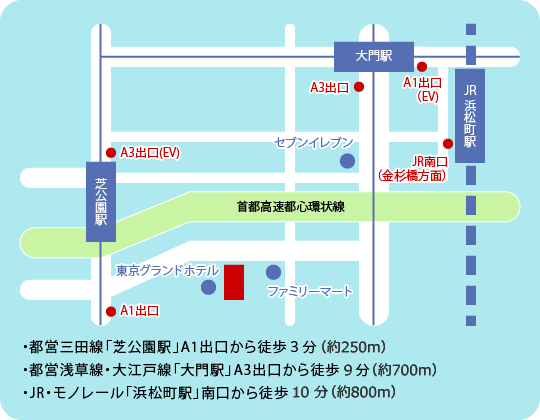

Aチーム「Teamゆゆゆ」は、1月14日(金曜日)の18時30分から、1回目の企画会議をオンライン(Zoom)にて実施しました。大学生等の参加メンバー5名、特別支援学校の先生、障害攻略課のメンバー、東京都人権啓発センターから2名の合計9名で意見交換を行いました。

最初に、3月に開催予定の第3回ワークショップまでにしなければならないことと、それを踏まえたスケジュールを確認しました。その後、この発明の中核となる「アクティビティを体験した人に何を感じてほしいか」について考え、以下のような意見が出ました。

- 障害特性や障害のある人が見ている世界、課題などについて知り、多様な世界があることを知ってほしい

- 「工夫すれば一緒に遊ぶことができる」、「課題は一緒に解決できる」ということを感じてほしい

- 障害を意識せず、「本気で楽しめた」と実感してほしい

- “障害”に過剰に反応するのではなく、日常で困っている人がいたら気に掛けるようなきっかけになってほしい

- 運動が好きでない子供にも「やって良かった!」という達成感を感じてほしい

- 「こんな楽しいアクティビティなら自分たちでも作りたい」と思ってほしい

上記のことを意識しながら、第1回ワークショップの際に特別支援学校の先生に教えていただいた3人の子供たちの障害特性や好きなこと、得意なこと、苦手なことなどを踏まえて、アクティビティ案のブレーンストーミングを行いました。「どのような障害特性に注目するのか」を出発点に、「アクティビティを体験した人に何を感じてほしいか」をゴールにして、どうすれば特技を活かしたり、苦手な部分をカバーできるかについて、特別支援学校の先生からアドバイスをいただきながら考えました。Aチーム「Teamゆゆゆ」は、身体を動かすことにはあまり不自由がないものの、こだわりがあったり、コミュニケーションが難しい子供を想定しているため、コミュニケーションの方法を工夫するアイデアが多く出されました。

また、例えば物理の考え方やデジタルアートの技術など、自分たちが学んでいる学問の専門性や特技を活かしたアイデアが出され、大学生ならではの発明が生まれそうです。引き続き、アクティビティ案を固めていくことになり、生みの苦しみは続きますが、ユニークな世界観のアクティビティができそうで、完成が今から楽しみです!

【Bチーム:スモフラチーム】

Bチーム「スモフラチーム」は、1月12日(水曜日)の18時00分から、1回目の企画会議をオンライン(Zoom)にて実施しました。世界ゆるスポーツ協会の方がファシリテーターとなり、大学生の参加メンバー6名、特別支援学校の先生、障害攻略課のメンバー3名の合計11名で意見交換を行いました。

前回の第1回ワークショップで特別支援学校の先生から教えていただいた3名の子供たちの障害特性や普段の生活の様子(体勢・動かすことができる体の部位など)を改めて確認し、6名の大学生が2人で一組となり、それぞれの子供たちに合わせたアクティビティを発明していくことになりました。さまざまなアイデアの種となるような意見が多数出されました。その中でも、子供たち全員に共通しているのが、以下のような点です。

- 筋疾患の障害は脳機能に現れることもあり、アクティビティのルールはシンプルな方がよい

- 後天的に発症した子供もおり、障害の重さはそれぞれだが、全員進行性である

- 風船が割れるような大きな音を苦手とする子供が多い

運動機能に障害がある子供たちを想定しているため、身体の動く部分を活かしたり、好きなことを取り入れたり、コンプレックスとなっていることを感じずに楽しめるためのアイデアなどが多く出されました。また、最新の電動車椅子や、遠隔操作や弱い力でも動かせるような便利な機器などを使用するアイデアも出され、テクノロジーを活かして普段できないような体験ができそうで、ワクワク感が高まります。

また、障害攻略課のメンバーから、筋力のない子供でも楽しめる遊びの紹介や、寝た状態で天井を見上げた時に興味を引く「だまし絵シール」など、身体の動きに制限がある状態にも生かせそうなアイデアも出され、アクティビティの可能性が広がりました。

ファシリテーターから、アクティビティのストーリー性・世界観が大切だとのアドバイスがあり、それらを意識しながら、次回までに、それぞれが担当する子供の障害特性に合わせたアクティビティを、具体的な実施プランの形で一人一案、考えてくることになりました。

今後は、各チーム3つずつのアクティビティを発明することを目標として、チームごとに企画会議を重ねて、案を具体化させていきます。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Plaza. All rights reserved.