本文

子どもから何があったか話してもらう―司法面接の方法を活かして(終了)

令和7年度第1回人権啓発指導者養成セミナー

近年、いじめ防止対策推進法に基づいて、学校全体でのいじめの防止及び早期発見の取組が広がっていますが、令和5年度の文部科学省のまとめによると、いじめの認知件数は過去最高を更新しています。実際に何があったのかを子どもから正確に聞き出す手法として、「司法面接」の導入が日本国内においても福祉や医療等の分野で広がっていますが、一般的にはあまり浸透していません。子どもの教育現場に携わる人たちが、司法面接の考え方を知ることで、いじめ被害を受けた子どもの長期的な心身のケアと、将来的ないじめ被害をなくすための環境と連携の広がりが期待できます。本セミナーは、これまで以上に、学校全体でいじめに対応できる体制づくりや、早期発見につなげることを目的に開催します。

チラシ

おもて面 [PDFファイル/572KB] うら面 [PDFファイル/516KB]

日時

2025年9月23日(火曜日・祝日)

14時00分から16時30分まで(開場:13時30分)

会場

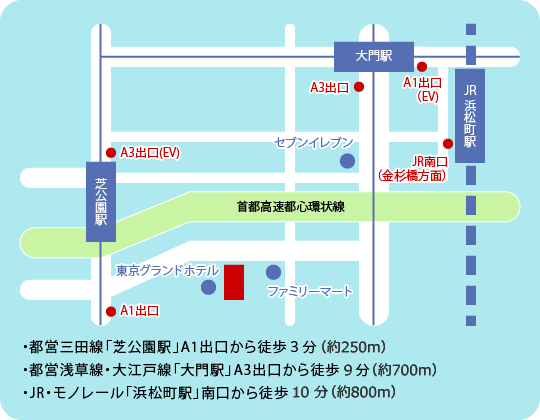

東京都人権プラザ 1階セミナールーム

港区芝2-5-6 芝256スクエアビル 1階

交通アクセス:東京都人権プラザ<外部リンク>

開催方法

会場及びオンライン(Zoom)開催

講座内容

いじめ被害を受けた子どもが精神的な負担を受けずに、本当にあった事実を話してもらう一つの方法として、「司法面接」の手法が注目されています。子どもは発達段階にあるので、大人の発言の誘導を受けやすく、事実をゆがめずに聞き取るには工夫が求められます。学校におけるいじめの早期発見に援用できる司法面接の手法と構造を理解することで、子どもの心身のケアをより重視した、いじめ被害との向き合い方を考える機会とします。

「司法面接」とは?

虐待や事件、事故の被害を受けた子どもに精神的な負担をかけずに、できるだけ多くの正確な情報を話してもらうための手法。話しやすい関係を築き、子どもに自由に話してもらい、自由報告で得られない情報に関して質問をするといったプロセスが行われます。

講師プロフィール

仲 真紀子(なか・まきこ)氏(理化学研究所理事長特別補佐)

1987年お茶の水女子大学学術博士を取得。東京都立大学人文科学研究科助教授、北海道大学大学院文学研究科教授を経て、2017年、同大名誉教授。2021年より立命館大学OIC総合研究機構教授。2022年より理化学研究所理事。2025年より現職。専門は法と心理学、認知心理学、発達心理学。

定員

参加無料

会場参加定員:60名(事前申込制)※応募多数の場合は抽選。

オンライン参加定員:申込者全員(事前申込制)

申込方法

Webフォーム、電話のいずれかでお申し込みください。

東京都人権プラザ

(1)Webフォーム https://form.run/@lecture-training-20250923<外部リンク>

(2)電話 03-6722-0123

※電話でお申し込みの場合は、以下の内容をお知らせください。

(1)代表者名 (2)参加人数 (3)参加形式(会場・オンライン) (4)受講案内送付先(住所・メールアドレス) (5)電話番号 (6)託児の希望 (7)障害等による必要な配慮の有無(有の場合は内容)

申込締切日

会場参加:2025年9月16日(火曜日)正午

オンライン参加:2025年9月19日(金曜日)正午

※託児を希望される方は、9月10日(水曜日)までにお申し込みください。

情報保障

手話通訳や点字通訳などの情報保障についてはお問い合わせください。

Copyright © Tokyo Metropolitan Human Rights Plaza. All rights reserved.